傳統街屋特色有二:

一、騎樓

沿著馬路的街屋,通常都會有騎樓提供行人避雨。騎樓如果有柱子,便稱為騎樓柱(圖1.5),尺寸會稍為比房屋內的柱子來得大,除了常見的矩形柱之外,有時候也會有圓形柱。至於沒有柱子的騎樓,二樓以上樓板是懸空的,稱為懸臂式騎樓(圖1.6)。當然,有騎樓柱的建築建築耐震性能會比懸臂式騎樓的建築好一些。

二、隔間(戶)牆

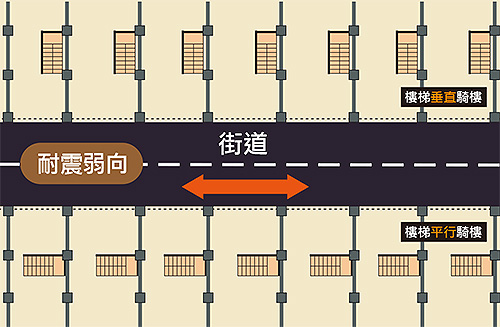

常見的街屋住宅一樓建築平面圖如圖1.7所示。基於商業或住宅使用,通常沿街道方向的牆面,會開設大量的門或窗,僅在樓梯旁或屋後有部分平行騎樓方向的牆體。

至於垂直街道方向的牆,通常為戶跟戶之間的牆體,而且除了邊間以外,幾乎都沒有門窗。因此不難理解,垂直街道方向的牆面積比較大,所以抵抗地震能力較佳,反而沿街道方向形成耐震弱向,也是街屋常見崩塌的方向。然而,九二一地震勘災資料顯示,並非所有街屋都於地震中倒塌,也有部分損害但沒有倒塌的案例。主要關鍵在於街屋樓梯方向,通常樓梯方向有兩種型式,第一種型式為垂直騎樓方向樓梯,此種樓梯通常一邊靠著戶跟戶之間的牆面,另外一邊沒有牆面或是只有欄杆。根據九二一地震勘災紀錄顯示,這類型的街屋倒塌的數量最多 (如圖1. 7街道上側的街屋)。第二種型式為平行騎樓方向樓梯,此類型可以靠樓梯兩側的牆面,抵抗平行騎樓方向的地震力,因此當強震來臨時,倒塌的機率比較低(如圖1.7街道下側的街屋)。